中央社

(中央社記者蔡孟妤高雄27日電)台灣將邁入排碳有價時代,國立中山大學研究團隊發表全球首座「鹼性電解海水製氫原型機」,獨特綠氫技術有望鏈結大規模生產,讓西子灣成為尖端電解海水製氫技術起源地。

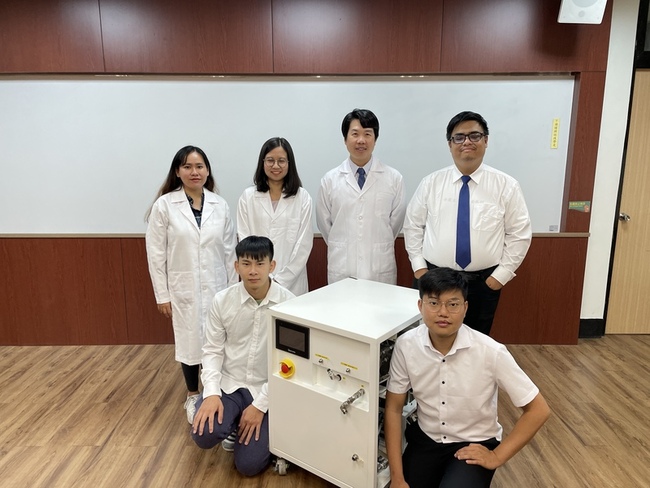

國立中山大學今天透過新聞稿表示,化學系特聘教授陳軍互研究團隊掌握關鍵技術,發表全球首例的「鹼性電解海水製氫原型機」,更有望鏈結大規模生產。

研究團隊指出,為追求2050年淨零排放,發展乾淨且可再生的替代能源刻不容緩。其中,利用綠色電力如太陽能、風力等電解水所產生的氫氣(又稱為綠氫),是減少碳排放與儲能的利器。

研究團隊表示,目前工業活動亟需氫氣作為原料,例如作為製作氨、雙氧水及甲醇的原料、火箭燃料及提煉金屬時的還原劑等。相較其他再生能源電力,氫氣能更有效保存綠能,因此電解水產生氫氣視為最有機會能以綠色能源大規模量產氫氣的新契機。

根據2023年國際能源總署(International Energy Agency,IEA)報告,全球綠氫產能占比僅自2018年的0.1%逐步爬升至0.7%,仍有許多門檻需克服。目前最大的困難之一,在於缺少能大規模生產的原型技術來驗證未來的商轉可行性。

陳軍互指出,研究團隊近期發表第一個鹼性電解海水製氫原型機,尺寸為長70公分,寬60公分,高74公分,可對海水與一般水體進行水電解製氫,最高氫氣產量可達實驗室等級元件的百倍以上,確立了大規模製氫的可行性。

陳軍互說,台灣是海島國家,若能成功取用海水並且長效地轉換成氫氣,能逐步擺脫能源依賴進口的束縛,也避免區域戰爭下能源供應的斷鏈問題。

陳軍互說明,全球大規模海水製氫的主要技術有2大問題,氯氣有毒及海水腐蝕。團隊獨有技術「酸性氧化還原輔助沉積法(ARD)」是有效解決問題關鍵,目前已能量產超過100平方公分催化劑。

中山大學表示,研究團隊成員包括研究生林璟翔、博士候選人林慧玲及資深技術開發經理劉昀佩等人。此技術長期獲科技部、國家海洋研究院及其他產業單位的研發經費支持,期待更多相關政府單位與產業一起投入研發。(編輯:郭諭儒)1130527

新聞來源:中央社

讀者迴響