游凱茹 採訪/撰稿 盧松佑 攝影/剪輯 / 嘉義縣

2025年1月21日,嘉義大埔發生規模6.4地震,受災最嚴重的區域是台南楠西、玉井。

2025年1月21日農曆年前的地震,讓災民們,彷彿經歷了一場大自然的震撼教育。災區民眾說:「唯一的一間房子,本來有房子的,現在都沒有。」災區民眾說:「一個房間都不能住了,地上都是玻璃。」災區民眾說:「我的房子壞掉了,怎麼辦。」

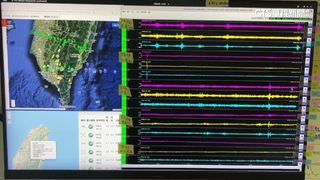

氣象署地震測報中心主任吳健富(2025.01.21)說:「這個地震造成最大的震度的位置,是在嘉義的大埔這邊,有到6弱的程度。然後5弱的有兩個地方,是在台南的楠西跟高雄的甲仙。」

根據氣象署資料嘉義大埔地震,震央位置在北緯23.23度,東經120.57度,地震深度9.7公里,芮氏規模6.4全台有感。而鄰近震源的,還包括觸口斷層向南延伸的,崙後斷層以及口宵里斷層。台大地質系榮譽教授陳文山說:「這次的地震在十幾公里以下,甚至它餘震在十幾公里,所以它是屬於下帶,它跟上面這些活動斷層,是沒有關係的。所以其實我們不知道它是哪條斷層,我們只知道說,在十公里以下地殼是破碎的,它會累積能量它會發生地震。」

究竟是哪條斷層作用,引發嘉義大埔地震,專家研判,並非是大家過去所認知接近地表的斷層,而是無法探勘的盲斷層所導致。陳文山說:「這個地震,大概位置大概就是落在十公里附近,那另外還有一個是,1964年民國53年的白河大地震,規模6.3的它在旁邊,所以這個大概是同樣一個地震帶。」

即便是未知斷層,學者仍希望從蛛絲馬跡,追尋斷層活動的規律性,像是1964年的白河地震,規模震央就與嘉義大埔地震非常相似。資料畫面(1964.01.18):「台南嘉義地區於(1964年)元月18日晚上8點10分,發生強烈地震,一時地動山搖牆倒屋塌,造成嚴重的災害。」當年白河地震,總計106人死亡650人受傷,災情十分慘重。

陳文山說:「我們大概可以初步瞭解到,在十公里以下破碎帶,斷層帶,它發生地震規模6.4左右這種,它的週期大概就四、五十年。那將來會不會引發更大的地震,其實這個我不瞭解。」

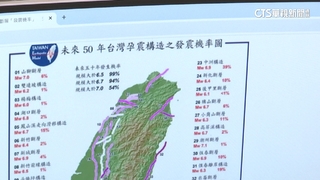

觀察台灣近十年地震統計數字,規模5.5以上的,在2024年創新高有43個,這足以顯見地底能量釋放的頻繁程度。而氣象署提供的地震潛勢圖,未來30年內發生規模6.0的機率,西部地區以嘉義台南交界處最高,有40%到50%。

陳文山說:「我們從過去這幾十年來看,雲嘉南這個區塊,大概從濁水溪以南到台南,它地震的頻率是最高的最高,過去30年內,大概在這個區域裡面,發生的地震大概有九萬次。那其他區域,在西部這個區域,中彰投大概是八千次,十分之一而已,所以這個區域,它的地震(次數)是滿高的。」

面對無法避免地震考驗,究竟如何將災損減到最低。

土木技師拱祥生說:「通報數有三千多戶,紅黃單加起來至少超過25%到30%,所以其實比例不低。」震後房屋嚴重損毀,梁柱出現裂縫甚至牆壁倒塌,是該拆除還是補強,華視新聞雜誌採訪團隊,跟著土木技師一同前進災區勘察。

拱祥生說:「從遠遠看,這戶其實就是典型的鋼筋混凝土街屋,它大概就四棟,就是這邊看到的第一棟,第二棟第三棟有四戶。」五層樓以下,和左右鄰居相連共用牆面,這類型的街屋,是台灣常見建築形式,不過若是因為商業需求,將一樓打通,成了沒有柱子的懸臂式騎樓,如此一來,耐震度大幅減低。拱祥生說:「因為平行街屋,它通常弱向是平行道路的方向,再加上這個面都是開窗,所以說它在這個(平行)向就會受損。受損大概的重點,第一個是在騎樓,會看到柱爆開。」

土木技師更提醒,房子與街道平行面,是屬於耐震弱向,這也是遭逢地震嚴重晃動時,街屋一般會崩塌的方向。拱祥生說:「這種街屋,垂直方向比較不會垮,它垮了都是這樣子垮,那這個距離又近,所以你在一樓就直接往外跑,就可以逃生了。」

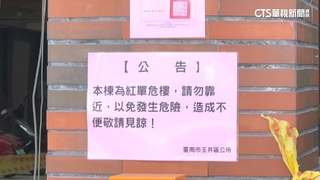

記者游凱茹說:「嘉義大埔地震,讓這裡連棟的加強磚屋,即便有厚重的牆面,但沒有柱子照樣倒塌。截至2月3日,台南楠西玉井兩地重災區,被貼上紅黃單的危險建物,已經超過1300多件。」

房屋受損民眾,依據通報的時間不同,勘查結果也可能導致同排建築物,紅黃單不一致的狀況,這可能會引發未來重建,或修繕的難題。災區民眾說:「像這種整排的房屋,它們的牆壁是共用壁,如果左邊的是紅單要拆掉,然後右邊的是黃單,它沒有要拆掉也是變不安全。」拱祥生說:「是不是以整棟來去看紅黃單,而且以危險來看,這一棟只要是有一個貼紅單了,就以最危險的來看。」

像是位於台南楠西的這戶人家,第一次鑑定只有客廳牆面出現裂痕,因此被貼了黃單。但接下來災區餘震不斷,最後牆面完全崩塌,還要申請二次勘查。災區民眾說:「這個房子真的不敢住了,有點恐怖,誰也不知道,什麼時候會再來一個大地震。」災區民眾說:「300萬最高的是紅單,黃單只有修繕補強而已最高到200萬。他會等技師來評估,評估完之後會開一個價格給你,不會超出這個價格。」

這次地震造成的財產損失,包括耐震弱層增強補助以及租屋補貼等等,都會比照2024年的0403花蓮地震辦理。災區民眾說:「我們這邊很多老人家,他們比較沒有讀書,然後年輕人出門在外,可能他們對這方面的資訊,或許會比較不瞭解,只能透過里長的廣播說去公所做什麼。」

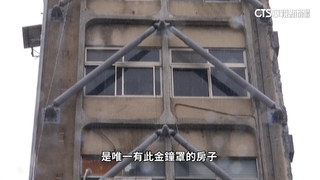

地震過後,彷彿也是住家安全大規模體檢,台南玉井文化大廈被列為危樓,總計26戶49人,在第一時間撤離。外觀看來軟弱底層建築,也就是俗稱的軟腳蝦,成了住宅致命傷。拱祥生說:「一樓是所謂標準軟弱層,幾乎都沒有住家,也都沒有牆量,所以就是一樓相對二樓以上,就是一個弱層。它就是所謂軟腳蝦建築,這邊幾個柱子都是,它不只是高應力區破壞,它還到了這個低應力區,整個都爆裂開了。」

拱祥生說:「大部分的民眾,都會有一個就是,不要說是僥倖,可能是會比較偏安的心態,921地震我家也沒事,他就認為我們這樣的房子,也不用擔心軟腳蝦建築,所以每次都是在災後之後,才會一棟一棟軟腳蝦出現。震央在哪裡,軟腳蝦就在哪裡,所以變成是它本來就存在,反而是大自然一次一次地示警,那我們政府是不是應該要地毯式,進行所有的軟腳蝦建築的,一個檢視。」

不僅如此,傳統耐震力差的土角厝,也是這次地震受災建築的,主要類型之一。拱祥生說:「它主構架是靠竹子,比較粗的竹子,但是這些竹子整個構架,完全跟所謂的鋼筋混凝土的構架是不能比的。這個結構還有一個問題,就是下面是磚牆,然後上面的立柱直接架在它上面,這兩個不同的材質,並沒有所謂類似像鋼筋混凝土的連結,所以它不能抵抗彎矩。當地震來的時候,它更容易在這邊脫落。」

以竹子做為房屋骨架,顯然難敵天災考驗,即便有定期維護,在台南楠西超過200年歷史的古蹟建築「江家古厝」也嚴重受損,修復費用預估高達七千萬元。拱祥生說:「這種政府高度重視的江家古厝,在這次地震照樣受損了,那政府沒有進行所謂的古蹟認定,或是歷史建築認定的話,這些土角厝就變成無人的孤兒了。但是它們有沒有保存的價值呢,事實上它對我們的歷史文化來說,絕對有它的保存價值,那這些應該要跟住戶溝通,是不是政府介入可以編列預算,去把它精緻地保存下來。」

震災房屋修繕是大工程,想要撤銷紅黃單,按規定得先請土木技師通盤規劃設計,再交由專業營造廠施工,耐震要能確實補強,才能抵禦下一場地震。拱祥生說:「921之後,大家看看這幾年,從2016開始的維冠地震到今年2025的地震,平均兩年就一次災害性地震發生,已經頻率比以前高了。」

回顧過去地震,造成嚴重死傷的建築物倒塌意外,幾乎都能

位於全球地震活躍帶的台灣,屋齡30年以上的建築物已經逼近500萬戶,老屋數量逐年成長,居住問題不容再漠視。拱祥生說:「只要超過屋齡40年以上的,甚至是921之前,應該嚴格界定921之前設計興建的房子,都要全面性做耐震檢視。其實也不用擔心,耐震檢視跟耐震補強,並沒有說要一步到位,至少把房子補到地震來的時候,大震來的時候不會立即崩塌,確保人民生命安全,我覺得這個是一個關鍵。」

陳文山說:「95%地震災害裡面,95%以上的人,是被房子建築物倒塌造成的傷亡,沒辦法預測大的地震,那就把房子蓋好。所以為什麼我們一直在強調,危老的這種都更要趕快進行,你蓋好一棟就是減少一個傷亡。」

地震敲響警鐘,每一次天搖地動,都是大自然示警,汲取經驗提高防災意識。只

新聞來源:華視新聞

讀者迴響