張之晴 潘建任 報導 / 新北市

12月10日是世界人權日,國家人權博物館在此前夕推出特展,回顧白色恐怖時期,海內外個人、組織救援台灣政治犯的歷史。他們許多人來自海外,在台灣教書、傳教、工作期間卻因為「人權」的普世價值,投入協助營救政治犯的工作。也希望透過珍貴的史料,讓更多人了解台灣民主化歷程。

舞者強烈的肢體動作呈現救援工作的急迫,也為今年世界人權日海內外救援展拉開序幕,國家人權博物館長陳俊宏說:「為什麼會有人僅僅因為人權的核心價值,來進行很多努力,也讓大家思考人權普世性的意義。」

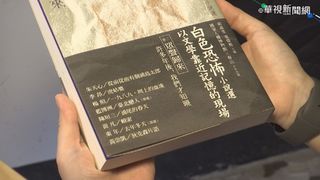

展出1960年到1992年白色恐怖期間,海內外人士透過不同方式救援台灣政治犯的歷史,喜帖、結婚證書還有花了三千元台幣,親自設計的禮服,美國籍的艾琳達以婚姻關係,要讓剛出獄的施明德獲得國際關係的保障。

記者VS.人權工作者艾琳達說:「我跟施明德是政治婚姻,(我要)留在台灣,他也是要有些國際保護,(會邀請施明德來看一下展覽嗎),隨他嘛,我想邀請單有他。」

還有來自瑞士的白衛理,以報導台灣人權事件喚起國際關注,81歲高齡依然為人權奮鬥,人權工作者白衛理說:「(台灣人權)現在不錯,但是將來還有很多地方要再進步。」

當年曾經受到援助的政治犯家屬,也點滴在心,公廣集團董事長陳郁秀說:「我們在當時,其實有很多人從旁救援我們,看到這個的時候,好像又回到過去。」現在的歲月靜好,因為有人當年負重前行,了解台灣民主化歷程,或許會更加珍惜今日的民主自由。

新聞來源:華視新聞

讀者迴響