李加祈、廖澄妤、張華真、陳品融

【專題記者李加祈、廖澄妤、張華真、陳品融綜合報導】偌大的教室裡,風扇、喧鬧、翻書聲融為一體,唯有孟函(化名)獨自一人趴在桌上,淚流滿面卻無聲無息。旁人眼中的青春年華,對他而言,是令人窒息的牢籠,從那時起,他就比同齡的許多人都還清楚,原來情緒近乎崩潰時的哭泣,可以被壓抑到絲毫不留一點痕跡。

那年,剛考完會考的孟函一心想就讀學風自由的高中,但從小背負父母沉重期待的他,沒有選擇的餘地。「他們幫我填好志願表,逼我簽名,我媽還特別請假載我去學校交志願表。」交出去的當下,他再也承受不住氣憤與委屈,在教務處大哭了起來。

孟函與父母的關係並未隨填志願落幕而好轉,入學後,名校光環和伴隨而來的憂鬱情緒,跟著學號一針、一針縫進他的胸前,扯也扯不掉。他開始尋求心輔資源,並至校外身心科診所看病。然而,未成年者吃藥繞不過監護人這一關,孟函始終忘不了母親曾帶著嫌棄的口吻説:「都是你想太多,你根本就沒有生病。」

「為什麼我會被罵?為什麼你看不到我很痛苦?」孟函在心裡默默喊著,「但我不敢回嘴,就悶在那邊,後來都拿自己的零用錢偷偷繞去看診。」

憂鬱情緒敲門而來,身陷其中的青少年找不到脫逃的出口,這並非是孟函一人的經歷。根據財團法人董氏基金會民國107年針對台灣六都國高中生的調查,13.3%青少年「有明顯憂鬱情緒需尋求專業協助」,但會因「情緒問題」而求助輔導老師的學生僅佔全體約百分之一。衛生福利部106、107年的調查則發現,高達24.8%的國中生和20.6%的高中生,曾經認真想過自殺。

《大學報》關心您,再給生命一次機會。 安心專線:1925(依舊愛我;全年24小時無休) 生命線協談專線:1995。

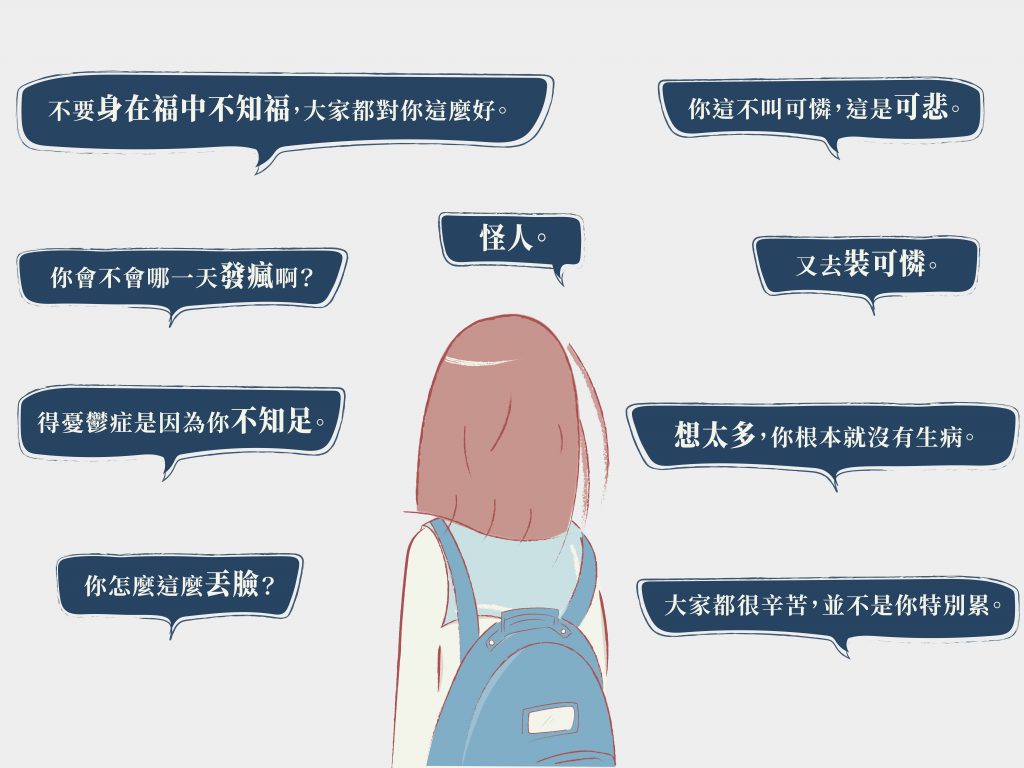

當多數人將焦點放在完善心輔體系時,社會環境對心理疾病抱持的刻板印象,讓這群國高中生得繼續承受來自家人、同儕、師長的異樣眼光,滿腹委屈在處處碰壁後只能擱置,最後,「不敢求助」成了常態,心裡的苦,他們只能默默吞下。

「去輔導室的都是怪人」憂同儕貼標籤 國高中生不願求助

下午五點,貝克(化名)背著書包、穿著台北市某明星高中的制服外套,依約出現在咖啡廳內,利用放學後、傍晚上才藝課之前的空檔,接受我們的採訪。

「我爸在我幼稚園、國小的時候,就常常帶我去建中晃,從小跟我講:『你以後就是要讀這裡。』」貝克成長於重視升學的傳統家庭,一旦成績不理想,免不了藤條、皮帶伺候。會考前夕,他感到壓力特別沉重,原以為只是考試逼近所致,但低落的情緒至考後仍未獲緩解。貝克這才意識到,自己可能需要幫助。

然而,對於像貝克這樣的國高中生而言,同儕的異樣眼光如同一道門檻,阻擋他們踏入輔導室。「班上的氛圍就是,去輔導室的都是⋯⋯呃,怪人。」貝克苦笑道。當時他們班有一位中輟生常跑輔導室,再加上特教班也由該處室負責,同學們因此產生了刻板印象。曾經,貝克試圖跨出步伐前往求助,但一想到可能被當作怪人孤立,最終還是打退堂鼓。壓力長期累積,升上高中後,他至校外看身心科,確診中度憂鬱症。

大四的盼南(化名)過去也有與貝克類似的煩惱。國中時,他被同學霸凌,卻因為擔憂被貼上標籤,在輔導室之前卻步。而國中造成的陰影,使盼南在高中也難與同學正常交流,「那時我也有想到去尋求心輔中心的資源,可是我更害怕的是,別人會不會又覺得我很奇怪,然後我又變得跟以前一樣(被霸凌)。」

面對可能的閒言閒語,盼南一躲就是六年,直到升上大學才首次接受心理諮商。由於大學生對心理疾病的認知較充足,而且私人時間較多,他漸漸放下對於求助的恐懼與不安。相較之下,國高中生課表固定,每天與同學一起上課長達八小時,每節下課又只有短短十分鐘,「在集體活動裡面,你很難去尋求資源,又不被大家知道。」盼南說。

孟函也分享,過去每當被問及為何某堂課老是缺席,總不知該如何解釋自己去輔導室,只好支支吾吾地帶過。雖然班長幫忙解釋後,同學漸漸不再詢問類似的問題,孟函還是感到尷尬,「覺得講了,別人好像也不能理解。」

有些學生沒能躲過同儕的攻擊,伴隨求助而來的冷嘲熱諷,彷彿一支支利箭,狠狠地扎在他們身上。國三的詩恬(化名)便是其中一位受害者,他因為情緒不穩,每週必須固定至輔導室諮商,返回教室時,總會被同學揶揄「又在裝可憐」。在不友善的校園中,學生求助輔導室的風氣低迷,如同有過切身之痛的詩恬所說:「其他人就算有狀況,寧願自己承受,寧死也不去輔導室。」

未被接收的救援信號:導師無心話重挫求助決心

難以承受同儕眼光的青少年,儘管欲就近向導師傾訴,但未必能獲得實質幫助。貝克回憶起初遇憂鬱情緒時的情景,當時他嘗試與導師聊聊,對方雖願意聆聽,最後只給出「這是暫時性壓力」的回應。「大部分人感覺都不知道這是疾病,可能認為是一時的情緒而已。」他說。

老師對於憂鬱情緒的理解度不高,使得無心的話語經常如一堵牆,阻斷青少年求助的道路。遭同儕霸凌的盼南曾試圖在學校發放的霸凌表單中據實以告,卻遭到導師關注,「我們不是不能勾有(被霸凌),但是勾了可能要通報,大家都會很麻煩,你確定要勾嗎?」多年前導師的一句質疑,重重摧毀他想求助的決心,「聽起來很像大家把錯怪在你身上,從那之後,我就知道我不能尋求學校資源。」

更甚之,亦有導師成為帶頭霸凌學生的元兇。大二的語澄(化名)過去因家庭經濟狀況產生劇變,加上父母患有躁鬱症,常得承受種種精神壓力。家中烏煙瘴氣,來到學校又得面對導師的冷言冷語。伴隨家庭因素而來的情緒起伏,反被導師貼上「不乖」、「不配合」、「想太多」的標籤,全班犯錯,唯有語澄一人被罵,同儕因害怕老師,也就漸漸疏遠他,「所有人都叫我去看病,但不是真的關心,只是希望我配合一點、乖一點。」

「你不要身在福中不知福,你這不叫可憐,你這叫可悲!」詩恬也重述著不久前導師對他的言語攻擊。導師專制管教下,使他在定期約談之外不敢常跑輔導室,「班導的言下之意就是(去輔導室)浪費時間,我不知道怎麼跟他講,他只會覺得你在找理由,動不動就『送你一支警告』、『送你一支小過』。」詩恬說。溝通無效,就連輔導老師介入後情況仍未見好轉,如今當他情緒近乎崩潰時,只能默默隱忍。

台北市立實踐國民中學輔導組組長蔡嘉容說明,至輔導室求助的學生種類多元,其中最大宗仰賴導師平日觀察,再將學生轉介至輔導室。導師扮演覺察學生情緒的重要角色,然而現實中,卻頻頻出現導師避重就輕、甚或帶頭霸凌的事件。

「我們常說導師是第一線,但不能想說搞不定、轉給輔導老師,就沒有我的事了。雙方應該要是合作的關係。」桃園市立石門國民中學輔導組長鍾昕說道。而台中市立台中第二高級中等學校輔導教師劉華真也指出,導師常因不知如何處理學生面臨的困境而選擇視而不見,此舉卻可能加劇事情的嚴重程度,唯有不斷向老師、當事學生溝通並落實保密原則,才能有效降低師生焦慮感,讓他們願意求助,「要不然,明明受害的是他(學生),他卻不能講,這不是本末倒置嗎?」

父母標籤化心理疾病 阻礙青少年尋求心輔資源

在學校得不到協助,家庭有時又無法成為這群青少年的避風港。當他們嘗試向父母傾吐心事時,父母習慣用責備取代關心,「家人可能第一時間不是安慰我,是說我哪裡做錯,我就會覺得挫折,只有更挫折。」貝克說道。高中時,他終於鼓起勇氣踏入輔導室,但輔導老師出面與家長溝通後,仍無法翻轉他們的觀念,父母依舊認為憂鬱症只是短暫的情緒,並不是疾病。貝克輕嘆,「家人完全無法理解我的感受。」

有些父母不知如何處理國高中生的情緒,會認為孩子只是青春期鬧彆扭,不需要心輔資源介入。盼南分享,「我父母對精神疾病還是很敏感,在新聞上看到憂鬱症,會覺得只是那些人想太多。」父母缺乏對心理疾病的認知,讓盼南至今仍不敢向他們透露自己曾遭校園霸凌,以及事件造成的憂鬱症狀。

在缺乏父母理解的情況下,國高中生開始轉向發展興趣,藉以抒發壓力。貝克提到,他喜歡看電影,他對憂鬱症的初步認識也來自電影《阿娜答有點Blue》。「大部分電影錢都是省吃儉用,沒有吃早餐或午餐存下來的。」不只看電影,閱讀漫畫也是貝克的休閒活動之一,但他的父母卻覺得漫畫是不正經的東西,擅自將他的漫畫丟掉,硬生生剝奪貝克生活中少有的幾項樂趣,「那段時間我其實超級煩,但我的反抗就沒什麼用啊!」 他無奈地說。

貝克並非唯一受困家庭牢籠的孩子,語澄也有類似境遇。對語澄而言,文學彷彿是他的救贖,他從哥德式小說(註一)中獲得被理解的感受,「你會去同理Frankenstein(註二),這麼糟糕的人都可以被同理,我當然也可以被理解。」高中時期,語澄曾加入校刊社,從文章編輯中得到心靈慰藉,但高三時,父母仍以升學為由,阻止他繼續參加校刊社,無情斬斷他對文學的依戀。

註一:哥德式小說(Gothic fiction),十八世紀開始的英語文學流派,流行哥德小說元素包括恐怖的形象、吸血鬼、狼人、超自然力量、死亡與癲狂等。《科學怪人》是哥德小說經典時代的巔峰。 註二:瑪麗·雪萊的小說《科學怪人》中的主角,是一位瘋狂醫生,以科學的方式使死屍復活。

待父母認知到孩子憂鬱症的嚴重性,往往為時已晚,無法解開多年的心結。孟函大三時因病情惡化,一度想自殺,父母接獲醫院的病危通知後,才一改過往態度,向他道歉。「現在我回家,他們就會百依百順,也不敢罵我。」孟函淡然地說。然而至今,父母始終未曾理解他,家庭相安無事的表象下,其實是一團早已無法梳理的死結。

修正課綱、搭建溝通橋樑 培養同理心建友善心輔環境

因不理解而造成的傷害將這群青少年逼得無處可逃,為了能從校園開始改善國高中生對心輔的認知,今年1月,17歲的高中生陳馨在公共政策網路參與平台上提案,提議將精神、心理疾病教育納入中學課綱,兩個多月內獲得5,500多份連署,教育部也於17日回應,「將建議納入未來課綱修訂規劃,以強化國中階段之精神及心理疾病教育。」

貝克提到教育可以讓學生了解自身狀況,同儕間對心理疾病的接納度也會提高。不過,語澄質疑將心理疾病教育加進必修,可能會加大受情緒困擾學生與同儕間的距離,大家會把心理疾患視作疾病,以「這位同學需要幫助」去同情他,「就好像當初白人說該如何同理黑人時,就已經把黑人視為一個他者劃分開來了。」

受情緒困擾的人需要的不是同情,而是同理與支持。語澄建議改變教育方式,以藝術為媒介,同儕藉由欣賞彼此畫作體會心境,或觀看同一份文本,分享、交流各自的想法,過程中就可以感受到彼此情緒,「不是單向幫助特別憂鬱的人,而是憂鬱的人在分享自己的經驗時,你也可以從中學習、你也可以給憂鬱的人一點建議。」

教育是邁向友善心輔環境的一道曙光,但仍需仰賴第一線教師的執行,盼南提到老師往往是影響班級風氣的關鍵,若與學生最親近的老師沒有教導學生尊重和理解他人,改變課程內容對心輔環境影響仍有限,「老師如果打從心裡覺得有身心疾病的人很奇怪,那他怎麼教好小孩?」

事實上,依照教育部青少年輔導計畫,中小學教師每學期需參與輔導知能研習,認識心理疾病和心輔資源,但老師對輔導認知不充足卻是常態,要建構起校園心輔網絡仰賴輔導室主動出擊。諮商心理師陳志恆談起擔任中學輔導主任的經驗,讓導師相信輔導的關鍵,在於建立教師與輔導室的友善關係,他會提供老師心輔資料和刊物,並主動找導師討論學生問題,「(老師)認識你(輔導老師)、信任你,他自然在需要的時候就會來找你。」

讓家長重視學生情緒壓力的方法也是如此,除透過家長會、親師座談會介紹輔導室功能,陳志恆也提到,他會先觀察家長在學校中較信任的人,通常是班導師,再透過多方談話,一步步建立起信任關係,釐清父母心中對心輔的迷思和誤解,慢慢幫助他們了解孩子的狀況。

改善大環境對心理疾病的不理解並非一蹴可幾,但無論透過輔導、藝術教育或溝通,都有機會讓人們漸漸認識和理解心理疾病,就像孟函所說:「我身邊很多朋友也是在陪我的過程裡,一步步學會怎麼跟憂鬱症的人相處。」

他們也都期待著,未來有一天圍繞在身旁的,不再是冰冷的牢籠,而是一雙雙溫暖的手。在那裡,情緒不再無處安放、哭泣也不必躲躲藏藏,「如果我從高中就開始接受諮商,也許就能比較早學會如何跟人建立關係、學會跟人互動。」盼南說,「也許,就不用等到那麼晚了。」

新聞來源:政大-大學報

讀者迴響