吳德榮 / 台北市

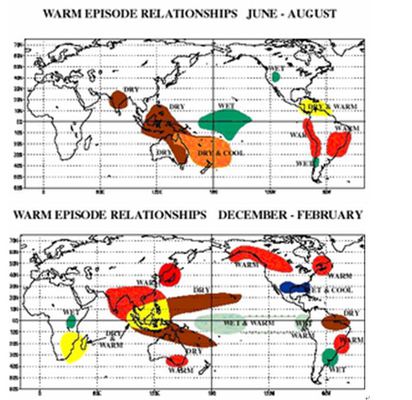

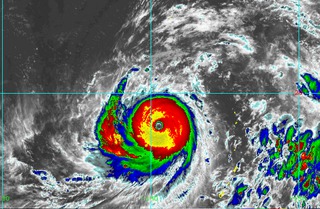

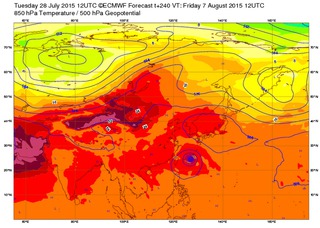

「聖嬰現象」是海氣交互作用產生,因此需要有足夠代表性的「大氣邊界層資料」以及「海洋表層資料」,提供數值預報模式當作起算(初始)資料,讓超級電腦得以去運算未來海溫的分布。以今天的條件而言,還有很大的改進空間,因為資料量是明顯不足的,氣象界雖然不斷在這方面投注研究及努力,包括觀測資料的增加及衛星遙測資料的應用,但仍有很大的進步空間。在西太平洋,過去大家都只重視「海溫距平」(海溫與海溫平均值的差距),當海水偏暖引發西風,西風又造成暖海水的東移。但現在也逐漸瞭解到「海水躍層」(thermocline)的混合作用,影響海表面的溫度,會影響「聖嬰現象」的發展,這也說明為何去年預測的強聖嬰(圖1),一直沒有出現的可能原因,但是「海水躍層」的分布資料更是難以完整獲取。所以以當前的條件,電腦所模擬的「聖嬰現象」,祂到底是「強」是「弱」,都還是有很大的不確定性。

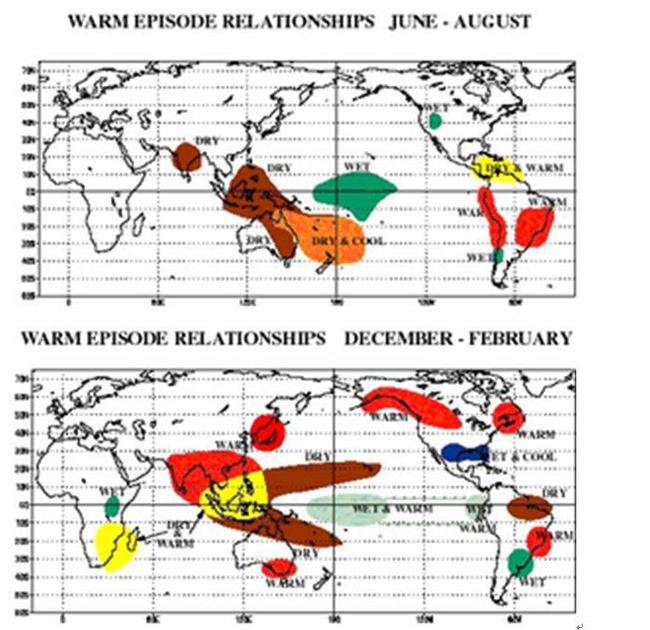

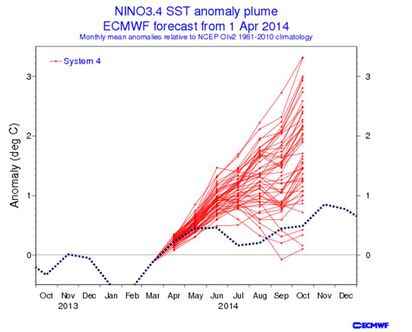

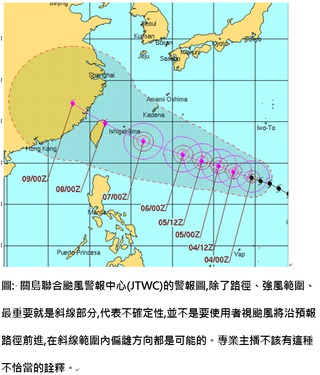

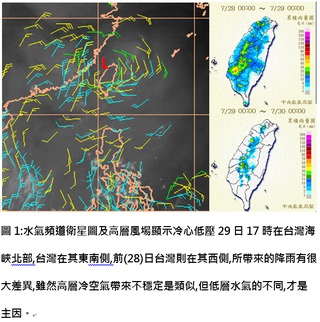

今天的氛圍,不只「全球暖化」被妖魔化,「聖嬰」也被「汙名化」。首先我們應該先瞭解「聖嬰現象」會對台灣造成啥影響(圖2),世界上有些國家受到的影響確實很大,但台灣不是。有無必要跟隨炒作「聖嬰」議題,造成恐慌,是值得深思的。

既然視「聖嬰」為威脅,如何防範?還是要回到「不確定性預報與風險管理」的觀念。首先要先知道「強聖嬰」發生的機率是多少?再來就要評估花費/災損(cost/loss)的比值,「花費」是指防範措施的費用,「災損」是指強聖嬰發生而未採防範的損失。當預報發生的機率,大於cost/loss時,就該做好防範的措施。以目前的情境而言,問題在於「強聖嬰」會帶來什麼「災損」?搞不清楚,只有危言聳聽。如果以圖2觀念模式呈現的,台灣不受影響,分母(災損)很小,因此花費除以災損,數字很大,預報機率遠低於它,故「風險決策」就是不採取措施。所以重點在於「強聖嬰」到底會給台灣帶來什麼危害?這個問題不分析清楚,是無法作任何事,只能窮緊張而己!

新聞來源:華視新聞

讀者迴響